| Chronik 1925-1949 | Chronik 1950-1975 | Chronik 1976-2000 |

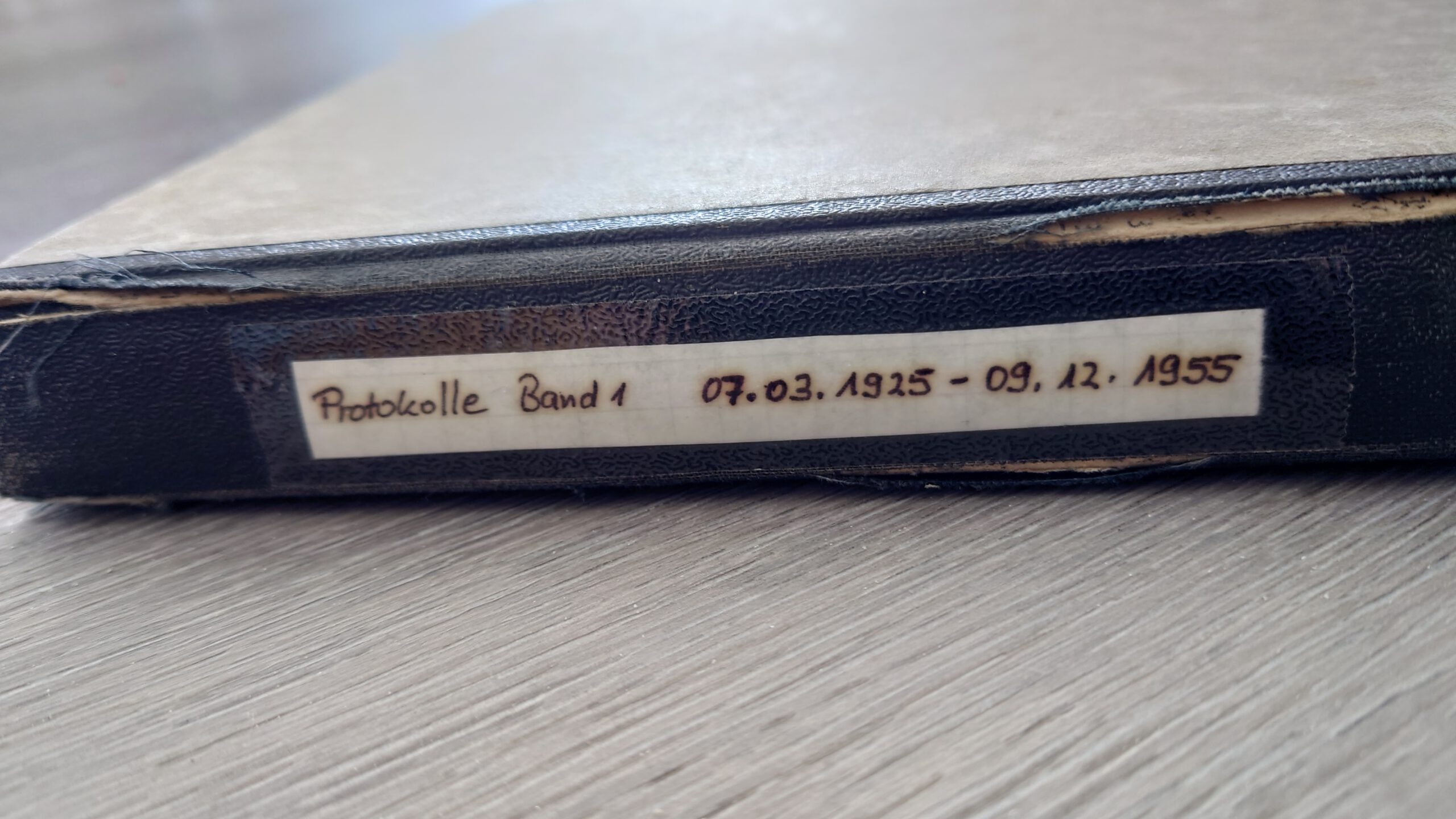

Chronik 1925-1949

Das erste Vierteljahrhundert

Am 7. März 1925 fanden sich die Norderneyer Segelsportfreunde Poppe Folkerts, Hermann Fröhlich, Hans Klapproth, Wilhelm Kranich, Albert Meyer, Heinz Mindermann, Hugo Müller, Gesbert Onnen, Onno Pauls, Eduard Raß, Willi Redell, Otto Schiemann, Paul Strüp, Meinhard Trampel jr. und Jann Ulrichs im früheren Hotel „Stadt Hamburg“ (lange Zeit Bierstube „Bei Helmut“, heute Kaffeegenießerei) in der Schmiedestraße zusammen und gründeten „zur Hebung und Förderung des Segel- und Wassersports“ den Seglerverein Norderney e.V. Damit wurde ein langgehegter Wunsch der Sportsegler und Bootfahrer auf der Insel erfüllt.

In den Vorstand wurden erstmalig berufen: der unvergessene Kunstmaler Poppe Folkerts (1. Vorsitzender), Heinz Mindermann (2. Vorsitzender), Hugo Müller (1. Schriftführer), Hans Klapproth (2. Schriftführer) und Wilhelm Kranich (Kassierer).

Die auf der Gründungsversammlung festgelegte Mitgliederzahl, die sich mit jeweils vier Mann nach der Anzahl der Boote richten sollte, musste als Beschränkung des noch im gleichen Monat beginnenden Mitgliederzuwachses wieder fallen gelassen werden.

Die Zunahme der Boote und der Mitglieder entwickelte sich nach der Statutenänderung, wie den Protokolleintragungen einer sehr regen Vereinstätigkeit im Gründungsjahr zu entnehmen ist, von diesem Zeitpunkt an in unabhängiger Weise. Zählte der SVN bei seiner Gründung 15 Mitglieder und 8 Boote, so hatten sich bereits im Sommer 1925 100 Mitglieder im Verein zusammengeschlossen. Zu den 8 Booten kamen zwei weitere hinzu. Nach Ablauf des ersten Vereinsjahres betrug die Zahl der Mitglieder 174 und die der Boote 20.

Die Zunahme der Boote und der Mitglieder entwickelte sich nach der Statutenänderung, wie den Protokolleintragungen einer sehr regen Vereinstätigkeit im Gründungsjahr zu entnehmen ist, von diesem Zeitpunkt an in unabhängiger Weise. Zählte der SVN bei seiner Gründung 15 Mitglieder und 8 Boote, so hatten sich bereits im Sommer 1925 100 Mitglieder im Verein zusammengeschlossen. Zu den 8 Booten kamen zwei weitere hinzu. Nach Ablauf des ersten Vereinsjahres betrug die Zahl der Mitglieder 174 und die der Boote 20.

Als Vereinsstander wurde der von dem Norderneyer Reklamemaler Otto Schiemann eingebrachte Entwurf „Ostfriesische Farben mit dem Insel-Kap im weißen Feld“ angenommen. Dieser Stander konnte bei mancher Sturmfahrt, mancher Regatta und vielen Wanderfahrten im In- und Ausland gezeigt werden. Der Norderneyer Stander ist überall bekannt, so wie der Name des SVN auf allen Segelrevieren Klang hat.

Bereits Ostern 1925 wurde mit acht Booten das erste Ansegeln nach Greetsiel durchgeführt. Die erste interne Wettfahrt in der Vorsaison 1925, an der die Boote „Senta“ (Poppe Folkerts), „Trudi“ (Hans Klapproth, Hermann Fröhlich, Adalbert Meyer), „Waterküken“ (Heinz Mindermann), „Reklame“ (Otto Schiemann), „Friedel“ (Onno Pauls), „Seeadler“ (Hugo Müller) und „Sturmvogel“ (Gesbert Onnen) teilnahmen, ermutigte zu größeren Veranstaltungen. So wurde die erste Offene Regatta, die zur Traditionsregatta, zur Seeregatta vor Norderney geworden ist, bereits mit 63 Nennungen und 43 Booten am Start gesegelt. Lediglich das der Regatta vorausgegangene schlechte Wetter hatte einen Teil der auswärtigen Segler aus Oldenburg, Wilhelmshaven und Emden von der Fahrt zur Insel absehen lassen. Die Regatta selbst nahm bei günstiger Witterung einen sehr guten Verlauf.

Bereits Ostern 1925 wurde mit acht Booten das erste Ansegeln nach Greetsiel durchgeführt. Die erste interne Wettfahrt in der Vorsaison 1925, an der die Boote „Senta“ (Poppe Folkerts), „Trudi“ (Hans Klapproth, Hermann Fröhlich, Adalbert Meyer), „Waterküken“ (Heinz Mindermann), „Reklame“ (Otto Schiemann), „Friedel“ (Onno Pauls), „Seeadler“ (Hugo Müller) und „Sturmvogel“ (Gesbert Onnen) teilnahmen, ermutigte zu größeren Veranstaltungen. So wurde die erste Offene Regatta, die zur Traditionsregatta, zur Seeregatta vor Norderney geworden ist, bereits mit 63 Nennungen und 43 Booten am Start gesegelt. Lediglich das der Regatta vorausgegangene schlechte Wetter hatte einen Teil der auswärtigen Segler aus Oldenburg, Wilhelmshaven und Emden von der Fahrt zur Insel absehen lassen. Die Regatta selbst nahm bei günstiger Witterung einen sehr guten Verlauf.

Auch während der Wintermonate wurde im Verein nie gerastet. Die Boote wurden für die jeweilige neue Segelsaison in einer Flug- und Werfthalle des früheren Seefliegerhorstes am Hafen, die in den ersten Jahren als Winterlager diente, überholt oder umgebaut. Kapitän Otto Borchert schulte die Bootsbesatzungen in der Theorie und Segelmachermeister Jacob Visser übernahm den praktischen Teil.

Auch während der Wintermonate wurde im Verein nie gerastet. Die Boote wurden für die jeweilige neue Segelsaison in einer Flug- und Werfthalle des früheren Seefliegerhorstes am Hafen, die in den ersten Jahren als Winterlager diente, überholt oder umgebaut. Kapitän Otto Borchert schulte die Bootsbesatzungen in der Theorie und Segelmachermeister Jacob Visser übernahm den praktischen Teil.

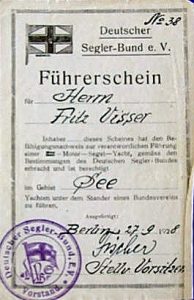

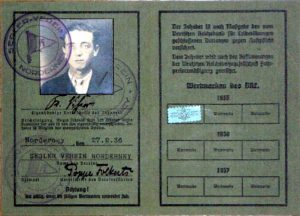

Den Beitritt zu dem im Jahre 1912 gegründeten Deutschen Seglerbund (später Deutscher Seglerverband) vollzog der Seglerverein Norderney am 6. Januar 1926. Am 19. September des gleichen Jahres erfolgte im Rathaus zu Emden die Gründung der Gruppe „Ostfriesland“, bestehend aus den Vereinen Emden, Wilhelmshaven und Norderney, denen sich später der Segelclub „Dümmer“ anschloss. Durch das weitere Anwachsen der Zahl der Mitglieder und der Boote konnte es sich der Verein erlauben, im Jahre 1926 und in den darauf folgenden Jahren einen Bootsmann anzustellen. Später musste diese Einrichtung der wirtschaftlichen Verhältnisse wegen, die auch am SVN nicht spurlos vorübergingen, vorübergehend wieder eingestellt werden. Die damaligen Rezessionsjahre machten sich vor allem durch einen starken Rückgang des Mitgliederbestandes bemerkbar.

Alljährlich wurden durchweg drei Regatten gesegelt, und das auch noch in den ersten Jahren nach dem letzten Weltkrieg – und zwar je eine Interne Regatta im Juni und August sowie eine Bundes- bzw. Verbandswettfahrt im Juli. Und „diese alljährlich an Bedeutung gewinnende Juli-Segel-Regatta vor Norderney“, berichtet am 11. Mai 1929 die„Norderneyer Badezeitung“, war Ende April Hauptberatungspunkt einer Sitzung der Gruppe Ostfriesland des Deutschen Segler Bundes mit den Beschlüssen, „die Juli-Regatta vor Norderney organisatorisch so auszubauen, dass sie allmählich die Hauptveranstaltung an der Nordsee wird und eventuell sogar unter Hinzuziehung der benachbarten Holländer als Nordseewoche eine internationale Bedeutung erringt“.

Neben An- und Absegeln beteiligten sich die Norderneyer Segler auch erfolgreich an den Emder, Wilhelmshavener und Delfzijler Regatten. Auf Wander-, Wochenend- und Geschwaderfahrten wurden Westeraccumersiel, Bensersiel, Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Juist, Memmert, Borkum, Norddeich, Norden, Greetsiel, Emden, Leer und Delfzijl angelaufen. Einzelne Boote besuchten Weser und Elbe sowie Holland, Belgien und Dänemark.

Neben An- und Absegeln beteiligten sich die Norderneyer Segler auch erfolgreich an den Emder, Wilhelmshavener und Delfzijler Regatten. Auf Wander-, Wochenend- und Geschwaderfahrten wurden Westeraccumersiel, Bensersiel, Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Juist, Memmert, Borkum, Norddeich, Norden, Greetsiel, Emden, Leer und Delfzijl angelaufen. Einzelne Boote besuchten Weser und Elbe sowie Holland, Belgien und Dänemark.

So erhielt der Seglerverein Norderney für seine im Fahrten-Wettbewerb 1928 mit 6.799,2 Gesamtpunkten erreichte fünftbeste Leistung eine Ehrenurkunde des DSB. Die Yacht „Leoni“ (Jacob Visser) bekam 1930 den zweiten DSB-Preis im Wanderfahrten-Wettbewerb. 1934 ging der Nordsee-Wanderpreis des Deutschen Seglerverbandes für Wanderfahrten in der Nordsee zum zweiten Male und damit endgültig an „Henny“ (Onno Pauls).

So erhielt der Seglerverein Norderney für seine im Fahrten-Wettbewerb 1928 mit 6.799,2 Gesamtpunkten erreichte fünftbeste Leistung eine Ehrenurkunde des DSB. Die Yacht „Leoni“ (Jacob Visser) bekam 1930 den zweiten DSB-Preis im Wanderfahrten-Wettbewerb. 1934 ging der Nordsee-Wanderpreis des Deutschen Seglerverbandes für Wanderfahrten in der Nordsee zum zweiten Male und damit endgültig an „Henny“ (Onno Pauls).

SVN-Jugendgruppe 1930 gegründet

Im Jahre 1930 wurde die Jugendgruppe des Seglervereins Norderney gegründet und von Hans Visser, damals Jugendobmann, eifrigst geschult. Hans Visser hat nicht nur durch seine jahrzehntelange Tätigkeit als Kassierer zur Erhaltung des Vereinsfundamentes beigetragen, sondern sich auch in der Ausbildungsarbeit verdient gemacht. Viele Norderneyer Segler- und Sportbootfahrergenerationen verdanken seiner Schulung ihr nautisches Wissen.

Im Eigenbau erstellte die Jugendgruppe noch Anfang des letzten Krieges zehn „Schwalben“, die sich trotz der kriegsbedingten Revierbeschränkungen sehr positiv für die praktische Ausbildung des Nachwuchses auswirkten. Nachstehend die Namen der ersten Norderneyer Jugendjollen, die allerdings infolge der Kriegs- und Nachkriegsereignisse sämtlich wieder verloren gingen (als Klammerangabe ihre Eigner): Margot (Erwin Janssen), Anna (Werner Puhle), Ahoi (H. Warfsmann), Antje (Alfred Bruns), Sonja (Rud. Bruns), Hertha (Fritz Fuhrmann), Nei ut (Onno Pauls), Hasko (Erwin de Boer), Sturmvogel (Herbert Bodenstab ) und Hol di ran (Kurt Beister).

14. Bundestag des DSB auf Norderney

Der Deutsche Segler-Bund führte seinen 14. Bundestag in der Zeit vom 18. bis 20. Juli 1930 auf Norderney durch. Zu dieser Tagung hatten fast sämtliche Seglervereine und -clubs Deutschlands ihre Vertreter zur Insel entsandt. In einem Tagesordnungspunkt ging es seinerzeit um die Staffelung der Punktbewertung für den großen Wanderfahrtenpreis. Die Küstenvereine fühlten sich nach dem bis dahin praktizierten System gegenüber den Binnenlandsvereinen benachteiligt. Sie machten durch Antrag geltend, dass bei den Fahrtenwettbewerben die Küstenfahrten höher als die Kanalfahrten zu bewerten seien.

45 Jahre danach, im 50. Jubiläumsjahr des Seglervereins Norderney, veranstaltete auf gleicher Ebene der Deutsche Seglerverband seinen „Deutschen Seglertag 1975“ vom 31. Oktober bis 2. November auf der Insel. Für die Insel als Tagungsort entschieden sich mit überwältigender Mehrheit die Delegierten der 741 deutschen Seglervereine mit ihren 86.000 Mitgliedern auf dem 1973 in Düsseldorf durchgeführten Seglertag. Die Zahl der im DSV zusammengeschlossenen Seglervereine hat mittlerweile die tausender Grenze überschritten.

Aufbau wurde jäh unterbrochen

Mitten im ersten Vierteljahrhundert eines erfreulichen und stetig ansteigenden Aufbaus wurde diese Entwicklung durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen. (Dazu siehe unten: Der Verein in der Zeit des Nationalsozialismus.)

Mitten im ersten Vierteljahrhundert eines erfreulichen und stetig ansteigenden Aufbaus wurde diese Entwicklung durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen. (Dazu siehe unten: Der Verein in der Zeit des Nationalsozialismus.)

Die Vereinsarbeit kam zum Stillstand. Vieles von dem bis dahin mühselig Erarbeiteten wurde wieder vernichtet. Einrichtungen, Boote und Material zerfielen oder wurden völlig zerstört, weil keine Hand daran gehalten werden konnte. Die in den ersten Kriegsjahren vom SVN noch gestellten Anträge auf Besegelung des Wattengebietes wurden jeweils von der Militärbehörde abschlägig beschieden. Bis Anfang 1948 sollte das Vereinsleben weitgehend ruhen. Nach den damaligen alliierten Kontrollratsbestimmungen musste außerdem der Seglerverein Norderney neu gegründet werden. Dies geschah am 7. März 1948. Und hier war es der auf der ersten Nachkriegsversammlung zum Vorsitzenden gewählte Georg Eden, der den zersplitterten Verein wieder zu neuem Leben erweckte. Dank seines tatkräftigen und vorbildlichen Anpackens nahm der Wiederaufbau schnelle und sichtbare Formen an.

So wurden in den Jahren 1948 und 1949 sichere Bootsliegeplätze an 20 Einzelbojen, eine schwimmende Ponton- und eine Slip-Anlage mit Wagen und Winde geschaffen. Den Protokollaufzeichnungen ist zu entnehmen, dass die Anschaffung der Liegekette für sämtliche Boote seinerzeit DM 150,- kostete, und dass jeder Bootseigner für diese Investition DM 10,- bezahlen musste. Durch den Bau der Slipanlage war es möglich geworden, dass schon ab Herbst 1948 sämtliche Boote – unabhängig von Ebbe und Flut – für die winterlichen Überholungsarbeiten hinter dem Bootshaus aufgelegt werden konnten. Ebenfalls wurde das Bootshaus renoviert und erweitert.

Wieder unter Segel gebracht

Der Bericht über den Wiederaufbau des Vereins in den ersten drei entscheidenden Jahren nach dem Kriege wäre unvollständig, wenn nicht der Behörden und Personen in Dankbarkeit gedacht würde, die durch tatkräftige Hilfe mit dazu beisteuerten, dass der SVN wieder unter Segel gebracht werden konnte: sei es durch den persönlichen Einsatz für das Gelingen von Gemeinschaftsveranstaltungen oder durch die Stiftung von Preisen und Wanderpreisen für die Regatten. Es sind u. a. zu nennen die Stadt und das Staatsbad Norderney, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, der Tonnenhof, die Wasserschutzpolizei und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.

Der Bericht über den Wiederaufbau des Vereins in den ersten drei entscheidenden Jahren nach dem Kriege wäre unvollständig, wenn nicht der Behörden und Personen in Dankbarkeit gedacht würde, die durch tatkräftige Hilfe mit dazu beisteuerten, dass der SVN wieder unter Segel gebracht werden konnte: sei es durch den persönlichen Einsatz für das Gelingen von Gemeinschaftsveranstaltungen oder durch die Stiftung von Preisen und Wanderpreisen für die Regatten. Es sind u. a. zu nennen die Stadt und das Staatsbad Norderney, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, der Tonnenhof, die Wasserschutzpolizei und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.

Anerkennung aber auch den Männern und aktiven Seglern, die in freiwilliger Mitarbeit ihre Freizeit für den Segelsport opferten oder den segelsportlichen Ruf der Insel über die engeren Grenzen des ostfriesischen Küstenraumes hinaustrugen. Ihre Aufzählung an dieser Stelle kann nicht vollzählig sein. Denn von den 101 Mitgliedern, die auch nach der kriegsbedingten Unterbrechung dem SVN die Treue hielten, wirkten allein 60 Segler sogleich aktiv mit.

Lobende Erwähnung verdienen dabei vor allen Dingen auch die Eigenleistungen der Norderneyer Segler. Ob im Bootsbau oder in der Schaffung und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen: Alle segelsportlichen Investitionen geschahen und geschehen auch heute noch weitgehend in Eigenarbeit.

Lobende Erwähnung verdienen dabei vor allen Dingen auch die Eigenleistungen der Norderneyer Segler. Ob im Bootsbau oder in der Schaffung und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen: Alle segelsportlichen Investitionen geschahen und geschehen auch heute noch weitgehend in Eigenarbeit.

Stellvertretend für alle, die nach dem Kriege das Vereinsschiff wieder flott machten und dem Nachwuchs den Kurs wiesen, seien einige der altvorderen Norderneyer Segler würdigend genannt, deren Initiative und Impulse besonders eng mit diesem Neubeginn verknüpft sind: Georg Eden, Hans Visser, Jacob Visser, Onno Pauls, Otto Schiemann, Theodor Raß, Hillrich Raß, Karl Schiemann, Gerhard Bruns, Johann Redell, August Redell, Wilhelm Redell, Fedde Peters, Theodor Schiemann, Henny Peters, Kapitän Karl Kolbe, Theo Bruns, Karl Kattentidt, Hans Luitjens, Theodor Meyer, Erwin de Boer, Armin de Boer, Georg Pauls, Poppe Folkerts, Johann Eils, Max Vogelei, H.-E. Hofmann.

Nach 10- jähriger Pause wieder erste Regatta

Im Sommer 1949 wurden genau nach 10- jähriger, kriegsbedingter Pause wieder die Regattasegel gesetzt. Bereits im Herbst 1948 hatte sich der SVN bemüht, die bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges alljährlich vor Helgoland veranstaltete Nordseewoche im Seegebiet vor Norderney weiterzuführen. Entsprechende Anträge waren hierzu an den AAS Hamburg, den Norddeutschen Regattaverein und an den Weser-Yacht Club in Bremen eingereicht worden. Leider fand dieser örtliche segelsportliche Anlauf keine Berücksichtigung, weil sich der nordwestdeutsche Arbeitsausschuss „Segeln“ als Ersatz für die früheren Helgoland Regatten, die wegen der Übungsbombardierungen der Insel durch die damaligen Besatzungsmächte fortfielen, für die Regatta Cuxhaven-Büsum entschied. Stattdessen wurde dem Seglerverein Norderney empfohlen, sein traditionelles Regattaprogramm wieder aufleben zu lassen und weiter auszubauen. Weil man auf der Insel aufgrund der Vorkriegserfahrungen um den Veranstaltungswert der Regatten für die Belebung des Bades wusste, waren seinerzeit alle verantwortlichen Kräfte bemüht, diesen Anschluss nicht zu verpassen. Hinzu kam, dass auch die übrigen Inseln und benachbarten Hafenstädte aus gleichem Grunde große Anstrengungen für die Durchführung von Wettfahrten unternahmen.

Im Sommer 1949 wurden genau nach 10- jähriger, kriegsbedingter Pause wieder die Regattasegel gesetzt. Bereits im Herbst 1948 hatte sich der SVN bemüht, die bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges alljährlich vor Helgoland veranstaltete Nordseewoche im Seegebiet vor Norderney weiterzuführen. Entsprechende Anträge waren hierzu an den AAS Hamburg, den Norddeutschen Regattaverein und an den Weser-Yacht Club in Bremen eingereicht worden. Leider fand dieser örtliche segelsportliche Anlauf keine Berücksichtigung, weil sich der nordwestdeutsche Arbeitsausschuss „Segeln“ als Ersatz für die früheren Helgoland Regatten, die wegen der Übungsbombardierungen der Insel durch die damaligen Besatzungsmächte fortfielen, für die Regatta Cuxhaven-Büsum entschied. Stattdessen wurde dem Seglerverein Norderney empfohlen, sein traditionelles Regattaprogramm wieder aufleben zu lassen und weiter auszubauen. Weil man auf der Insel aufgrund der Vorkriegserfahrungen um den Veranstaltungswert der Regatten für die Belebung des Bades wusste, waren seinerzeit alle verantwortlichen Kräfte bemüht, diesen Anschluss nicht zu verpassen. Hinzu kam, dass auch die übrigen Inseln und benachbarten Hafenstädte aus gleichem Grunde große Anstrengungen für die Durchführung von Wettfahrten unternahmen.

Erste erfreuliche segelsportliche Leistungen brachte die Pfingstregatta 1949 trotz ihres Startes bei schwerem Wetter. In der Form ihrer Durchführung gaben die Wettfahrten dem Traditionsbegriff „Seeregatta vor Norderney“ wieder Klang und Namen. Ihr Ruf ist seit jenen Junitagen weiter gefestigt worden und, wie es die langen Listen der Teilnehmer zeigen, von der Eibe bis zur holländischen Küste und zu den Binnenmeeren und im deutschen Binnenlande bis nach Düsseldorf verbreitet. Bei der am 17. Juli gestarteten Offenen Regatta und der am 14. August veranstalteten Internen Regatta kamen die Zuschauer trotz Flauten voll auf ihre Kosten.

Im November 1949 war der Seglerverein Norderney auf dem ersten Nachkriegs-Seglertag vertreten, der in Flensburg veranstaltet wurde und auf dem die Wiedergründung des Deutschen Segler-Verbandes erfolgte. Die Vereinsinteressen, die man auf diesem Seglertag vertreten hatte, nahmen SVN-Delegierte wenige Wochen später auf einer Tagung der nordwestdeutschen Segler-Vereine in Bad Zwischenahn wahr. Hierbei ging es vor allem aber um die Abstimmung der Regattatermine, um Überschneidungen zu vermeiden. Ferner wurde die Empfehlung ausgesprochen, mit etwaigen Neubauten möglichst in Klassen hineinzubauen. In den zurückliegenden letzten 25 Jahren entstanden auch so in Eigenbau die meisten der neuen Norderneyer Segelboote.

Im November 1949 war der Seglerverein Norderney auf dem ersten Nachkriegs-Seglertag vertreten, der in Flensburg veranstaltet wurde und auf dem die Wiedergründung des Deutschen Segler-Verbandes erfolgte. Die Vereinsinteressen, die man auf diesem Seglertag vertreten hatte, nahmen SVN-Delegierte wenige Wochen später auf einer Tagung der nordwestdeutschen Segler-Vereine in Bad Zwischenahn wahr. Hierbei ging es vor allem aber um die Abstimmung der Regattatermine, um Überschneidungen zu vermeiden. Ferner wurde die Empfehlung ausgesprochen, mit etwaigen Neubauten möglichst in Klassen hineinzubauen. In den zurückliegenden letzten 25 Jahren entstanden auch so in Eigenbau die meisten der neuen Norderneyer Segelboote.

Es handelt sich um 30-qm-Jollenkreuzer, die sich aufgrund ihres geringen Tiefganges besonders gut für die hiesige Revierfahrt sowohl bei Wander- als auch bei Wettfahrten eignen. Sie sind als schnelle Segler bekannt und gefürchtet. Dieser Bootstyp bildet mit 11 Booten eine eigene Leistungsklasse. Davon wurde der Schwertjollenkreuzer „Brummer“ (später „Oll-Brummer“, Eigner Fred Wichmann) von dem früheren langjährigen Vorsitzenden Georg Eden bereits vor dem letzten Krieg gebaut.

Der Seglerverein Norderney in der Zeit des Nationalsozialismus

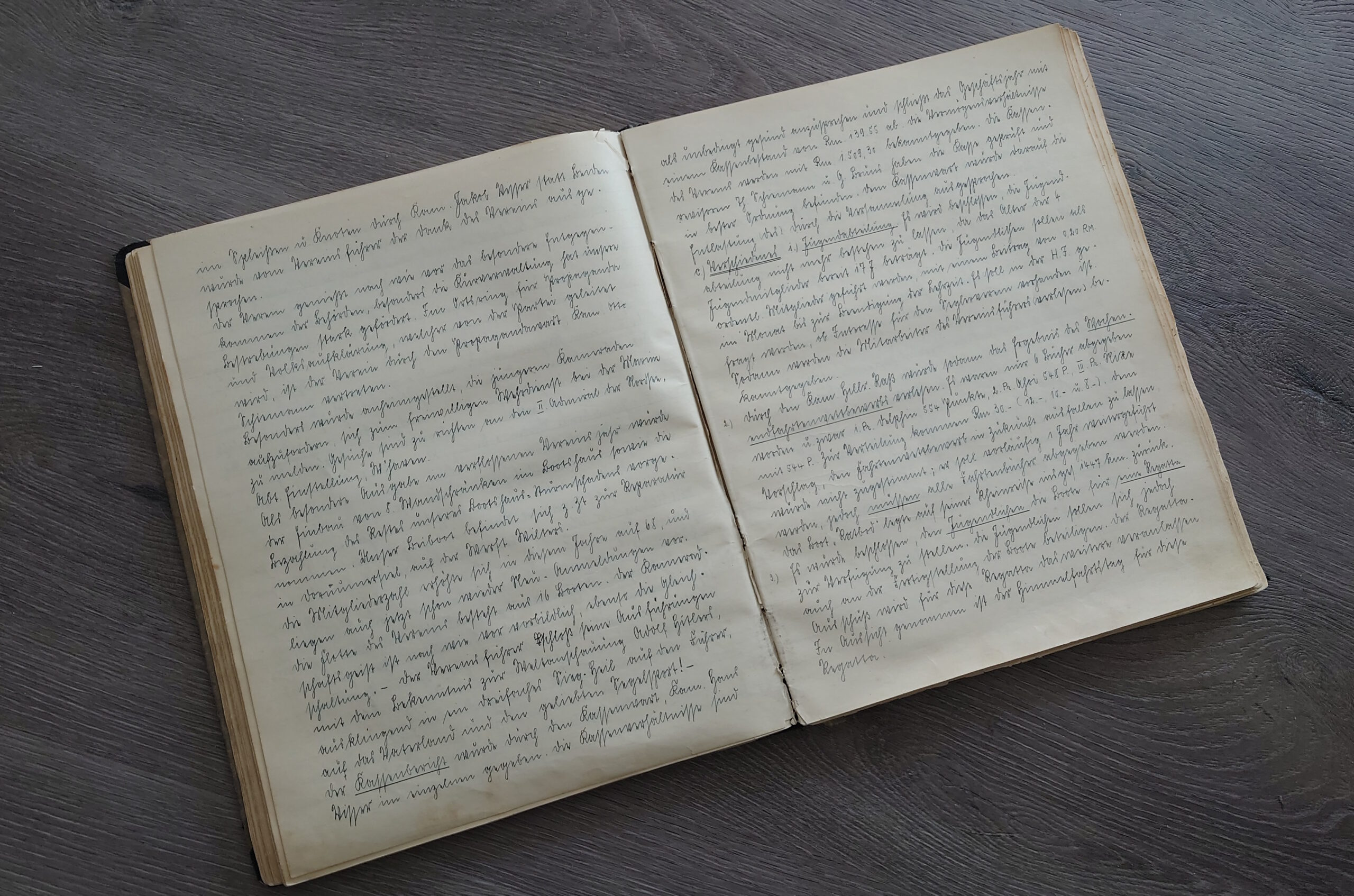

Am Seglerverein Norderney ist die Zeit des Nationalsozialismus natürlich nicht spurlos vorübergegangen. Ob sich die Mitglieder nur mehr oder weniger arrangierten, um den Verein überhaupt weiterführen zu können, oder ob manche Vereinsmitglieder überzeugte Nazis waren, lässt sich anhand der Aufzeichnungen nicht klären. In den Protokollen aus der Zeit gibt es aber deutliche Bezüge auf die Einstellung einiger.

Im Oktober 1933 wird im Rahmen der Quartalsversammlung des Vereins eine Umsetzung des Führerprinzips besprochen. In Vereinen sollte das sogenannte Führerprinzip ab Mitte des Jahres 1933 umgesetzt werden. Dabei wurde der Vorsitzende des Vereins „entsprechend der Gleichschaltung neu gewählt“. Seine Vertreter ernannte er selbst und dies unterlag „der Genehmigung der höheren Stellen“. Danach heißt er auch nicht mehr „Vorsitzender“, sondern „Führer“.

Offenbar kann sich der Verein im Oktober 1933 noch entscheiden: Der Vorstand spricht sich vorerst gegen die Einführung des Führerprinzips aus und stimmt dafür, den bisherigen Vorstand im Amt zu behalten. Doch schon wenige Monate später setzt der Seglerverein Norderney das geforderte Prinzip um: Poppe Folkerts unterschreibt das Protokoll der Generalversammlung im Januar 1934 mit „Vereinsführer“. Bei der Versammlung im März 1934 wird ein Führerbeirat besetzt.

Deutlich ist der Ton drei Jahre später. Im Protokoll vom 6. März 1937 der 12. Jahresversammlung im Rheinischen Hof findet sich folgendes: „Der Kameradschaftsgeist ist nach wie vor vorbildlich, ebenso die Gleichschaltung. Der Vereinsführer schloß seine Ausführungen mit dem Bekenntnis zur Weltanschauung Adolf Hitlers ausklingend in ein dreifaches Sieg-Heil auf den Führer, auf das Vaterland und den geliebten Segelsport.“

Nicht in allen Protokollen, aber in einigen finden sich Hinweise auf die Gesinnung. So zum Beispiel in der Niederschrift der Mitgliederversammlung am 13. November 1938: „Den Schluss des offiziellen Teils bildete der Gruß an den Führer. Dann wurde anschließend zum Kameradschaftsabend übergeleitet.“ Oder im Protokoll der Jahresversammlung am 11. März 1939 im Vereinslokal „Caffee Atlantic“: „Der Vorsitzer schloß seinen Jahresbericht mit dem Gruß an den Führer und einem dreifachen „Goode Wind Ahoi!“ auf das Vaterland und den Seglerverein.“ Ähnliches steht im Protokoll vom Juni 1941. 1942 wurde keine Versammlung protokolliert.

Das letzte Protokoll, bevor der Verein pausierte, ist datiert vom 13. Juni 1943 und es enthält nun überhaupt keine Verweise auf den Nationalsozialismus mehr. Im Protokoll heißt es: „Als wir im Juni vorvergangenen Jahres hier zusammen waren, hofften wir, im Frühling 1942 wieder die Segel setzen zu können, um wie früher weit aufs geliebte Meer hinaus fahren zu können – aber noch ist Krieg und wieder besteht für die größeren Fahrten Segelverbot. Dennoch hat unser Verein, der durch gute Kameradschaft fest fundiert ist, sich auch in diesem Jahr sein Dasein erhalten. Die Mitgliederzahl, besonders bei den Jungmannen, hat sich sogar vergrößert.“ Sogar neue Segeljollen wurden gebaut. Ein Hinweis auf eine Vereinsauflösung ist nicht zu lesen. Und die Sitzung endet – ganz ohne Grüße an irgendwelche Führer – und anders als die Treffen davor: „Mit dem bekannten Seglerlied wurde die Versammlung geschlossen.“

Der nächste Eintrag im Protokollbuch stammt vom 7. März 1948: „Es wurde beschlossen, den Verein im alten Sinne, wie vor 1933, auf gute Kameradschaft, ohne Politik, wieder aufleben zu lassen.“

Weiterlesen: Chronik 1950-1975